病や障害のある方へ~苦しいときにおすすめのブックリスト~後編

![]() 1

1

![]() 1

1

2022.6.6

病や障害を抱えていると、ふとしたときに周囲との差を感じて息苦しく感じる瞬間がある。そんなとき、私は先人の遺した言葉を探した。

その時読んでいた本を紹介したい。今回は後編。

前編はこちら>>

執筆:大河内 光明 Komei Okouchi

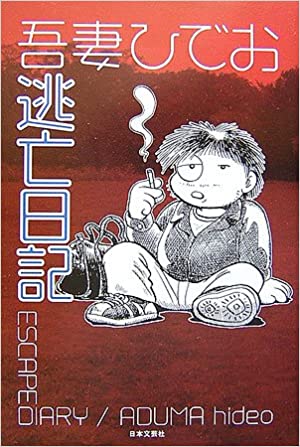

6.吾妻ひでお『逃亡日記』

吾妻ひでお『逃亡日記』 日本文芸社

アルコール依存症、自殺未遂、失踪。漫画家としてのキャリアが低迷していた時期に経験した濃厚な体験記である。

しかし、この作品には深刻さがない。終始自分を相対化し、戯画として扱っている。

実際のアルコール依存症はまわりに迷惑をかける(一部の研究では依存症患者本人よりも周囲への害の方が大きいとされている)し、人によっては暴れることもある。本人にとっても苦しいだろう。

しかし、本作は飄々としている。そのあっけらかんとした作風に助けられる。

吾妻氏は2019年に亡くなったが、本作で様々漫画賞を受賞した。

7.100分で名著 フランクル『夜と霧』

100分で名著~フランクル『夜と霧』 NHK出版

フロイトやアドラーに影響を受けた心理学者フランクルの名著『夜と霧』の解説書。本編も読みやすい文体だが、フランクル自身の人生や思想を俯瞰できるため、100分で名著をセレクト(本編もぜひ)。

フランクルはユダヤ人としてナチスドイツの強制収容所に収容され、生死の狭間をさまよった経験を持つ。死の危機に瀕するほどの飢えや強制労働といった過酷な施設体験の中でも、希望を失わなかった人々の心理を体験記的な筆致で綴った『夜と霧』は、ロングセラーとして現在も親しまれている。

彼は人間を「ホモ・パティエンス」――苦悩する存在として規定した。苦悩することこそが人間の能力である。安易なポジティブさよりも、人生の本質的問題にぶつかったときは、苦悩して醜態をさらせばよい。それでこそ人間性は高められる……フランクルはそう考えた。

彼は人生の価値に三つの名前をつけた。

1つ、創造価値。人が仕事や役割を通して得られる価値である。

2つ、体験価値。これは自然とのふれあいや、他者とのつながりで得られる価値である。

3つ、態度価値。これは自らが変えられない運命に対し、どのような態度を取るか。人間性の本質に関わる価値である。

創造価値は病や障害で失われやすい。手足が動かなくなれば、人と意思疎通することが難しければ、体験価値も得難くなるだろう。しかし、態度価値はどうだろうか?

悩み、苦しむ人に対する哲学的応答に満ちた本である。

他のおすすめ本:アドラー心理学関連 ※多数あるので、検索して自分に合うものを。

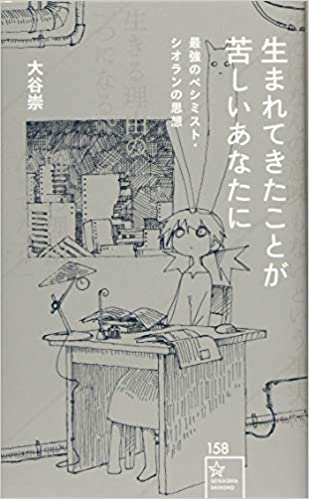

8.大谷崇『生まれてきたことが苦しいあなたに 最強のペシミスト・シオランの思想』

大谷崇『生まれてきたことが苦しいあなたに 最強のペシミスト・シオランの思想』星海社新書

「生まれてこなければよかった」。

生きづらい現代社会、口にできなくても一度は脳裏をよぎったことがあるかもしれない。「反出生主義」と呼ばれる思想だ。

シオランはその中心的思想家の一人。本書は彼の思想の入門書として、第2章で大きく「自殺」をテーマに扱う。

本書によれば彼にとって、自殺は<解決策>だという。自殺は本質的な解決策ではないとするショーペンハウアーとは相反する意見だ。

しかし本書では、彼の単一の著作だけでなく、「人生を通して自殺について考え続け、肯定し、希求し、それでも結局自殺しなかった」という事実や、「人生は自殺の遅延にすぎない」という発言もふまえてシオランの思想をより深くひもとく。

「自殺という観念」は、皮肉にも生きることの助けになる。いつでも終わらせることができるということ。それにすがって、最期まで人生を全うすることもありうる。

自殺の観念は、いわば最後の砦である。自殺という観念にすがって生きるのはたしかに汚いかもしれない。自殺する自殺すると言いながら、自殺しないのは意地汚いかもしれない。それはちょうど、自殺しなかったシオランのように。(中略)自殺という観念にすがらなければ生きていけないような状態もあるし、それでようやく生きていける人たちもいる。(本書p121)

他のおすすめ本:ショーペンハウアー『自殺について』岩波文庫

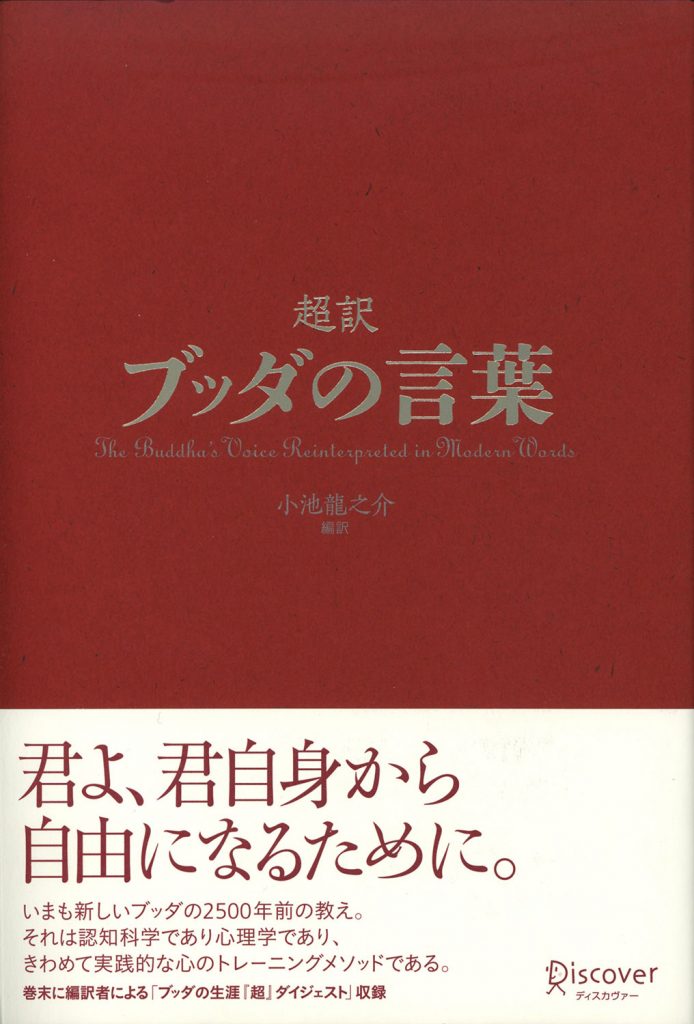

9.小池龍之介『超訳 ブッダの言葉』ディスカヴァー・トゥエンティワン

小池龍之介『超訳 ブッダの言葉』ディスカヴァー・トゥエンティワン

仏教の思想を扱う書籍なら何でもいいが、箴言集のような形で拾い読みしやすい本作をセレクト。

世界三大宗教の中でも、「悟り=諦め」をベースにしているのが仏教の特色だ。病や障害を前にしたとき、何年も目指していた夢、人として得たかった幸福、そもそも自分は生きている意味があるのか……そういう疑問にぶちあたることがある。精神医療でこの苦しみを解決することはできない。

仏教の教えは、そうした固執を捨てることの知恵がつまっている。

持論だが、人生の途中で負ったり発覚した病・障害については、まず「自分には障害がある」という「事実」の受容から、「これでこそ自分だ」「この自分でいいのだ」という「自意識に溶け込む」受容まで、長い旅をしなければならない気がする。

長旅の中では、何かを諦めなければならないこともある。そのときには、苦しみ、怒りに真っ向から向き合い、精神的な嵐を潜り抜けなければいけない。

何も信者にならなくてもいいし、私自身も無宗教者だ。ただ、いつかその苦しみを自分自身で腑に落とす必要があるとき、仏教の教えは大いに役に立つのではないかと思う。

10.名取芳彦『あきらめる練習』

名取芳彦『あきらめる練習』SBクリエイティブ

「あきらめる」という言葉に、どういう印象をもっているだろうか。おそらくほとんどの人がネガティブで、マイナス思考で、避けたい言葉であろうと思う。

しかし本来この言葉が持つ意味は深遠だ。

サンスクリット語では、「真理、悟り」を示すのである。物事を明らかにするから諦められる。腑に落ちる。そして次に進むことができる。

⑨で紹介した仏教の書籍と別にこの本を紹介したかったのは、名取氏のコラムが現代で生きることの悩みをカバーしているからだ。

本書では、人が死を受容していく過程を描いたエリザベス・キューブラー・ロスの「五段階モデル」を引用したり、SNSでの悩みも取り上げる。自分自身を大きく見せるな、人にわかってもらおうとするな、という厳しい叱咤も飛んでくる。

私自身、診断の前後で「自分はどんな人間か」という自己認知が著しく変化し、心理的に大きく揺らいだ。等身大の自分がわからなくなり、必要以上に自分を大きく見せようとしたり、障害を盾にして自分の非を認められなくなったりもした。

しかし、他人はそうした驕りを注意してくれることはない。自分で気づくしかない。本書がその「気づき」の助けになることもあると思う。

仏教を根底にした作品には相田みつをの作品などもある。「誰かに叱咤激励してほしい」という気分になったときにぜひ手に取ってほしい。

他のおすすめ本:相田みつを『おかげさん』、『雨の日には……』、『しあわせはいつも』など

苦しいとき、本の中に助けがある

以上、10冊ほど紹介した。自分を励ましてくれる言葉が欲しいならSNSよりも、本の中にこそ助けがある。そのことを頭に入れておくと、少しだけ生きやすくなるかもしれない。

新着記事

新着記事

いますぐチェック

いますぐチェック