【発達障がい・ADHD編】マンガでわかる!採用担当者が採用前に知っておきたい準備と対応のポイント

![]() 1

1

![]() 1

1

2023.2.5

こんにちは、パラちゃんねるライターチームです。

近年、ADHDという障がいが注目を集めています。

日本語では注意欠如多動性障がいなどと呼ばれるこの障がいは、多くの当事者が困難を抱えていますが、目に見えない障がいであるために、まだまだ理解や支援が広がっていない課題が残っています。

とくに職場において特性により、周囲から「まじめにやっていないだけ」

「やる気があればなんとかなるはず」と切り捨てられてしまい、十分に成果を出せずにいる、離職につながるなどの課題を抱えている当事者の方も多くいます。

実際にADHD特性を持つ人とともに働く際に、どのような対応や合理的配慮を行うべきかわからずに不安や課題を抱えている方も多いのではないでしょうか。

● 従業員が十分に成果を出せる

● 長く働き続けられる職場を作る

これは、ADHD特性を持つ従業員側だけでなく、企業にとっても非常に重要な課題です。

双方にとって働きやすい環境や仕組みを整え、互いにとってベストな状況を作ることが必要なのです。

そこで今回は、ADHD当事者と働き出す前にしておきたい準備や対応についてご紹介します。

執筆:パラちゃんねる運営事務局

- 目次

- 1.ADHDとは

- 2.マンガでポイントを予習

- 3.ポイント①事前に特性や必要な配慮をヒアリングする

- 4.ポイント②社内やチームの理解度を高める

- 5.ポイント③職場実習制度を活用する

- 6.まとめ

ADHDとは

最近耳にすることも増えてきたADHDですが、そもそもどんな意味があるのでしょうか? まずは、ADHDやその特性について解説します。

ADHDとは(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder)とは、日本語では注意欠如多動性障がいとよばれる発達障がいのうちの1つで、不注意、落ちつきのなさ、衝動性などの特性があります(参考:国立精神・神経医療研究センター)。

ADHDとあわせて、発達障がいという言葉も聞くことが増えてきました。

ADHDの他に、ASD(自閉症スペクトラム障害)、学習障がいなどの障がいの総称が発達障がいです。

発達障がい者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠如多動性障がいその他これに類する脳機能の障がいであってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています(参考:文部科学省)。

従来、ADHDは子どもの障がいというイメージが持たれてきましたが、近年は「大人の発達障がい」の存在が少しずつ知られるようになってきました。

具体的には、

・不注意→ミスが多い、集中力がない

・多動性→じっとしてられない

・衝動性→思いついたらすぐに行動に移す

など様々な特性があり、当事者によって特性の種類や度合いなどは様々です。たとえば、不注意が強い人もいれば、衝動性が強い人、すべてがまんべんなくある人などがいます。

「様々な特性がある」

「人によって必要な配慮は違う」

という2点を念頭においた上で、企業側が適切で柔軟な対応や準備を行うことで、当事者だけでなく周囲の人も働きやすい環境を作ることができます。

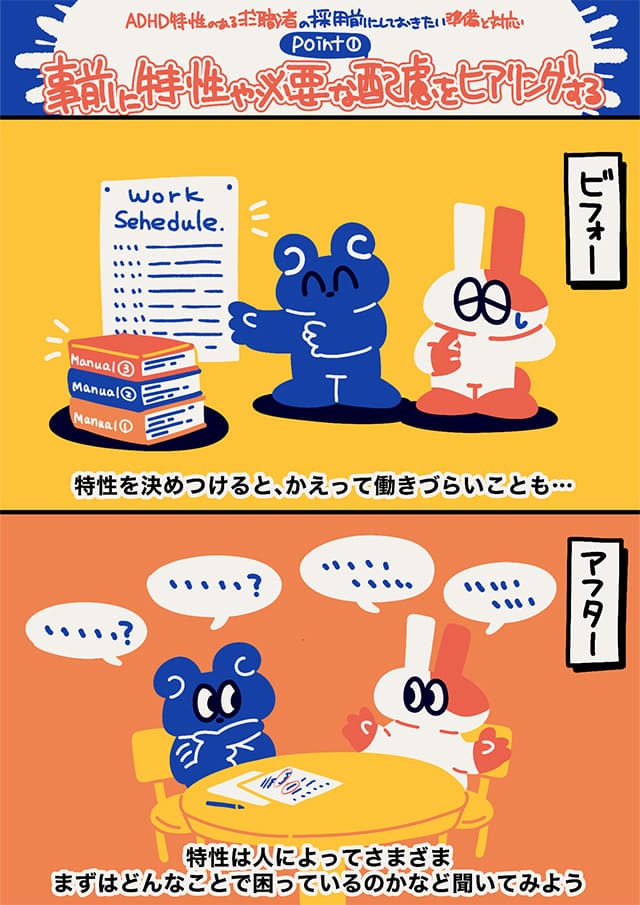

マンガでポイントを予習

ここからは、実際にADHD特性を持つ人と働くことになった方、またはこれから働くかもしれない方が、どのような準備や対応をできるかを解説していきます。まずはマンガでポイントをピックアップ!

それぞれのポイントについては、このあとの章でさらに詳しく解説していきますが、まずはイメージを掴んでもらえるとうれしいです。

ポイント①事前に特性や必要な配慮をヒアリングする

一言でADHDといっても、個人によって特性の種類や度合い、必要なサポートや配慮は1人ひとり異なります。

「ADHD特性のある人にはこの対策をすればOK」

というような、誰にでも共通する対応策は存在しません。

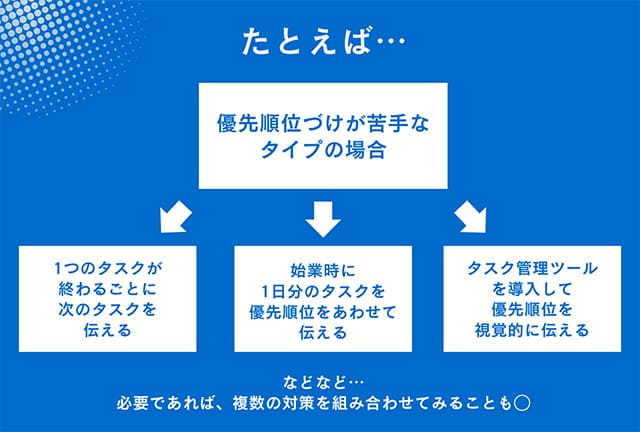

たとえば…

● 人がたくさんいるところでは集中が難しい

● 話の流れがつかめないときがある

● 話を聞くのと当時にメモを取ることが難しい

● 物事の優先順位付けが苦手

など、ADHDの特性として挙げられるものは多数ありますが、強く持っている特性、最適(有効)な対策は人によって異なります。

そのため、まずはこれから一緒に働く、もしくは働くかもしれない相手の特性やニーズをあらかじめヒアリングすることが大切です。

まずは、よくある困りごとについて聞いてみて、そのなかで特にどんな対策や対応が必要かを相談するようにしましょう。

とはいえADHD特性を持つ求職者が、自身の特性やそれに対する対応策をはっきりと把握できているとは限りません。

また新しい職場で業務を行う場合には、これまで必要ではなかった対応が必要となる場合もあります。

事前のヒアリングはあくまで「スムーズなスタートを切るためのヒント」ととらえ、はじめから完璧な配慮や対応を目指すのではなく、「実際の業務上のコミュニケーションで困りごとを見つけ、その都度よりよい対応策を考える」ようにできるといいですね。

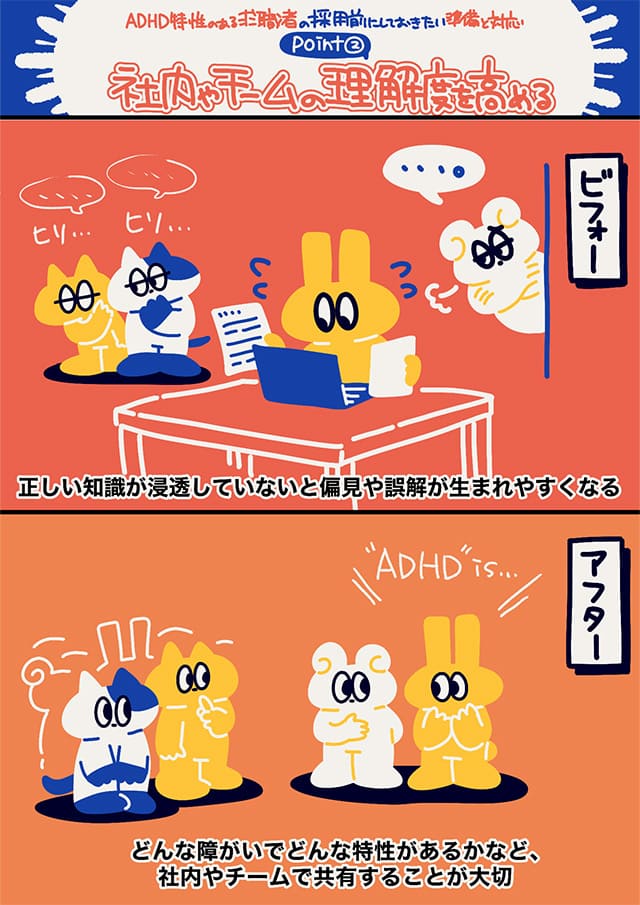

ポイント②社内やチームの理解度を高める

冒頭でも述べましたが、ADHDは見た目にはわかりづらい障がいです。

そのため、ADHD特性を持つ人に対して「まじめにやっていない」「甘えているんじゃないか?」と感じてしまう人が多くいるのです。

しかしこうした受け取り方で当事者の困りごとを切り捨ててしまうと、状況の改善につながりません。

「ADHDとはいったいどんな障がいなのか」

「それによって当事者はどのような困りごとを抱えているのか」

ADHDに関する正しい知識を社内で浸透させておくこともとても大切です。

とくにマネージャー層や、実際にADHD特性を持つ従業員と同じチームで働く可能性のある従業員が正しい知識を持つことで、お互いに働きやすい環境を作ることができます。

社内でダイバーシティ研修などを行う企業も増えてきましたが、多くはセクハラ研修やLGBTQ+研修など、ジェンダーやセクシュアリティに注目したものがまだまだ多い現状があります。

ダイバーシティ研修を行う際には、ADHDをはじめとした発達障がいについてのトピックも取り入れてみてください。

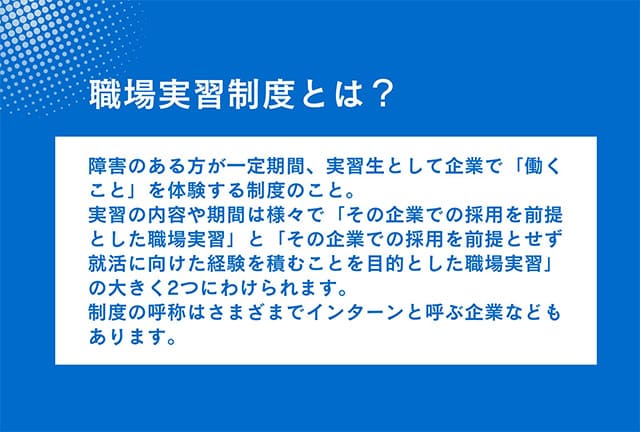

ポイント③職場実習制度を活用する

これまでADHD特性を持つ従業員を採用した経験のない企業のなかには、いきなりADHD特性を持つ方を受け入れることに不安を抱く方もいるでしょう。

ADHD特性を持つ求職者にとっても同様です。

「本当にこの会社で働くことができるのか」

「業務内容は、自分にフィットするだろうか」

このような不安を抱えている求職者も多いのです。

また、ポイント①〜②で紹介した準備を行ったとしても、いざ実際に働きだしてみると思わぬトラブルや困りごとが見つかります。

そこで実際に採用する前の段階で、職場実習制度(インターンシップ)を通して一緒に働いてみることにより、その後の採用プロセスもスムーズに進められます。

とくに「その企業での採用を前提とした職場実習」の場合は、

● 実際の採用後の受け入れや対応がスムーズになる

● 事前に採用側・被採用側の双方の認識を揃えることができる

などのメリットがあります。

職場実習の実施期間は、できれば1〜2日の短期インターンではなく、2週間以上などある程度の期間を設けることをオススメします。

なぜなら業務自体に慣れてきた段階で、新しい困りごとが見つかるケースがあるからです。

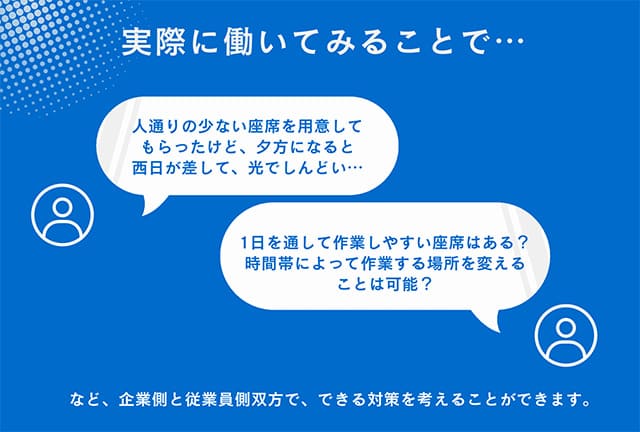

実際に就業することになった場合に担当する可能性のある業務を体験することによって、

職場実習を実施する際におさえたいポイント

● 職場環境はADHD特性を持つ求職者にとって働きやすいか?

● 業務内容はADHD特性を持つ求職者に向いているか?

これらのことは、実際のところ「求職者本人が働いてみないとわからない」ものでもあります。

たとえば、ADHD当事者のなかには、様々な感覚過敏(聴覚過敏、視覚過敏、触覚過敏、嗅覚過敏など)を持っている場合があります。

その求職者が視覚過敏の場合には、「視覚情報が入りづらい角の座席で作業する」「日の光が強く差し込まない座席で作業する」などの対策を取ることができます。

しかし、職場の物理的な環境がどの程度その人の困りごとにつながるかは、実際にそのオフィスで働いてみないとわからないことも多いのです。

あらかじめヒアリングしておいた困りごとや配慮の他にも、働きづらさにつながる要因がないか、職場実習を通して見つけられるようにしましょう。

● 働きづらそうにしている様子

● 作業が進んでいない様子

● ミスが起きてしまう

などが見られた場合には、とくに丁寧に「何に困っていますか?」と声をかけてみて、一緒に解決策を1つひとつ見つけられるといいですね。

具体的な職場対応の例をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

【職場対応のポイント】ADHD特性を持つ部下/同僚と働くときの配慮の仕方を解説!

まとめ

以上、実際にADHD当事者とともに働き出す前に、しておきたい準備と対応について、

● 1.ADHDとは

● 2.マンガでポイントを予習

● 3.ポイント①事前に特性や必要な配慮をヒアリングする

● 4.ポイント②社内やチームの理解度を高める

● 5.ポイント③職場実習制度を活用する

● 6.まとめ

にわけてご説明してきました。

この記事で紹介したポイントは、ADHD当事者以外にとっても働きやすい環境を作る上で大切なものばかりです。あくまでゴールは、「企業側と従業員側、双方に働きやすいベストな環境を整える」ということを意識して、ぜひ取り入れてみてください!

新着記事

新着記事

いますぐチェック

いますぐチェック