「やらないことリスト」を作ろう

~発達障害の生きづらさを軽くするために

![]() 1

1

![]() 1

1

2022.2.11

大人になってから発達障害を診断された方の場合、学生時代から苦手なことを捨てきれずに「苦手なことは克服しなければ」と思っている方が多いかと思います。

また、一般雇用の場合は合理的配慮をお願いすることが難しいために、そういった挑戦をしていく必要に迫られるかもしれません。

スキルアップや資格取得のために苦手なことに頑張って取り組む。それはそれでとても素晴らしいことですが、実際には非常に吸収率が悪く、頑張って取得した資格も実際に活かすことが難しいことがあります。

今回は私の体験談を交え、「苦手なことはやらないと決めることも大事かも」というお話ができればと思います。

執筆:大河内 光明 Komei Okouchi

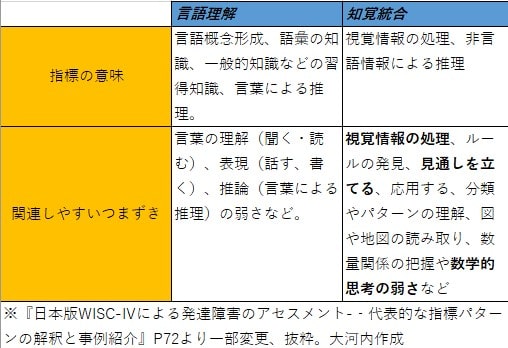

私の特性上、「言語理解」が強い一方、「知覚統合」が低く、数理的な処理や、図や表の読み取りと理解が難しいということがわかっています。

発達障害が判明する前の学生時代も、数学だけがどうしてもできず、周りからは「どうして数学だけサボるの」と呆れられたり、叱られたりを繰り返してきました。

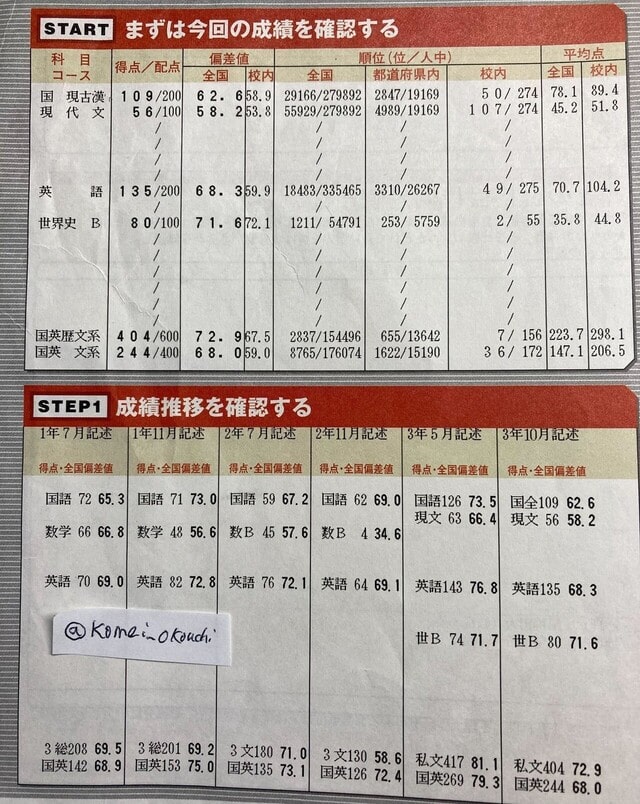

そんな中、初めて「苦手を捨てなければ自分の未来は拓けない」と確信したのが、大学受験の時です。数学を諦め、私立大学の文系科目に特化して勉強することにしました。

▲文系科目は得意な一方、数学がどうしてもできず、2年11月で4点を取りました。

▲文系科目は得意な一方、数学がどうしてもできず、2年11月で4点を取りました。

その後も、ことあるごとに私の人生には「数理的な処理ができない」というところが立ちはだかりました。

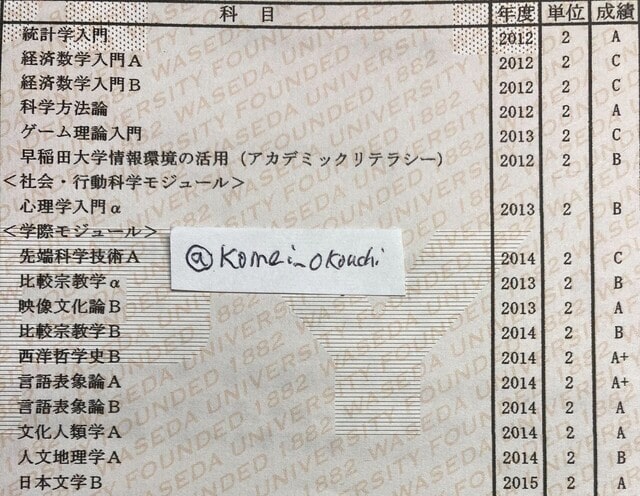

大学入学後も、どうしても数学系の科目で苦戦し、普通の学生が難なくクリアできる科目も単位をギリギリで取得したり、場合によっては落としてしまったりという状態でした。

▲やっぱり数学系の科目がどうしてもできません。泣きながら徹夜で取り組んだこともありました。非常に非効率だったと思います。

▲やっぱり数学系の科目がどうしてもできません。泣きながら徹夜で取り組んだこともありました。非常に非効率だったと思います。

社会人になってからは、やはり経費計算やシフト表の見間違えが多発。

診断後に障害者雇用に切り替えた際にも、「さてどうキャリアアップしたものか」と悩んで色々な資格にチャレンジしました。

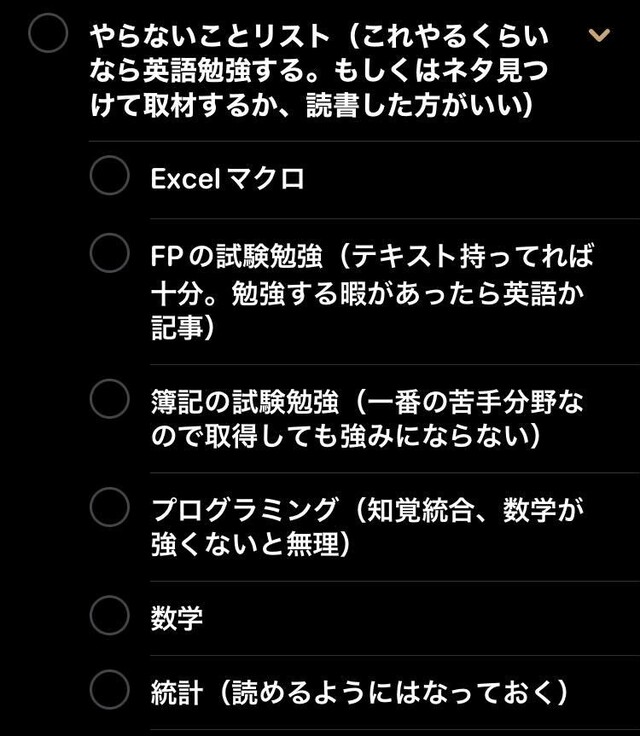

FP、簿記、MOS、TOEIC……わかっていたものの、やはり数理的な要素の強いFPと簿記はどうしても私には難しいのです。MOSは取得できたものの、普通の方が取得する時間、労力の何倍ものエネルギーが必要でした。

一方、TOEICは元々言語的な処理が得意なこともあってか、勉強が比較的楽しく、スコアもそこそこ伸びました。

問題は、取得した資格・スキルをどう活かすか、その先はあるのか、という点でした。

MOSは一般的にはおすすめされることが多い資格ですが、特性上事務職が難しい私には、無用の長物となってしまいました。「自分にはできないんだ」というコンプレックスの解消にはなりましたが、実際上の役には立ちません。

一方、副業で執筆業をしている中で、TOEICの勉強をしてある程度のスコアを保持していることは、それなりに意味があるようでした。資格そのものというより、熱意が持続していることを評価されたのか、機械翻訳ツールを使用したお仕事をいただけるようになったのです。

「その努力をした先に道があるのか」。

これは発達障害の当事者には、大変重要な観点かと思います。周囲の一般論に惑わされないよう、自分自身の自己分析に基づき、私は以下のような「やらないことリスト」を作成しています。

学生時代に苦手なことに対しての努力が必要なのは、「自分に対する先入観を払拭するため」だからで、社会に出てからは学生時代の得意・不得意の自己分析に基づいて、なるべく苦手は避けたほうが賢明かもしれません。

「この努力の先に本当に道は続いているのか」という問いかけは、これからも常にしていきたいと個人的には思っています。

Text by

Komei Okouchi

大河内 光明

1994年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、web出版社、裁判所職員を経てライター。発達障害(ADD、ASD)当事者。

新着記事

新着記事

いますぐチェック

いますぐチェック